|

< 講座テキスト >

白江治彦八段

第4回

「盤端の成功」

|

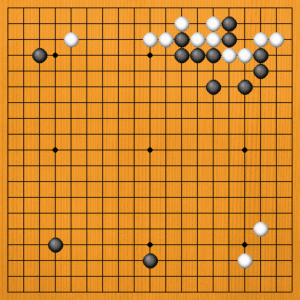

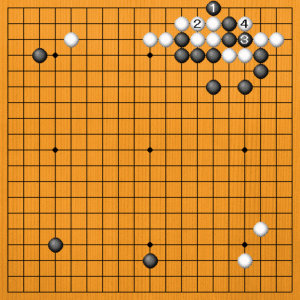

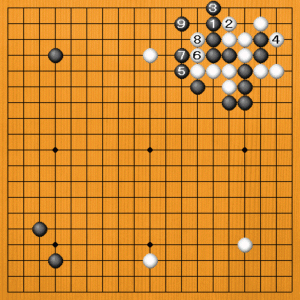

【テーマ図】 |

|

盤端とは盤の端っこのことです。意外と力を発揮するのです。

黒二子は白石を取らないと助かりません。

|

|

|

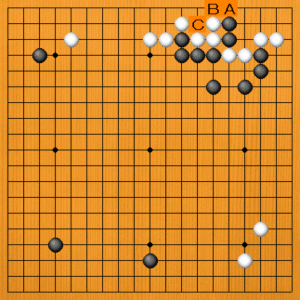

ここで次の黒の手を考えてみましょう。候補は三つあります。

まず、Aのオリキリ。

次に、Bのアタリ。

最後に、Cのホウリ込み。

さて皆さんはどのように打ちますか?

|

|

|

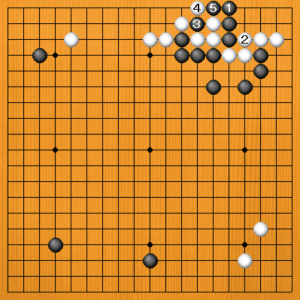

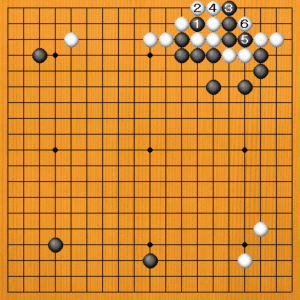

正解はAです。白の二子を切る手と、ホウリ込んで取る手を見合いにしています。

そして、黒の手数を一手のばしてもいます。

|

|

|

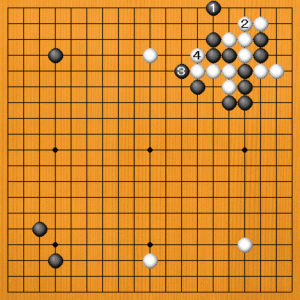

白2と守った時に、手数がのびている効果で黒3と切ることができます。

白10まで隅を活きてくれば黒11あたりから攻めが残ります。

|

|

|

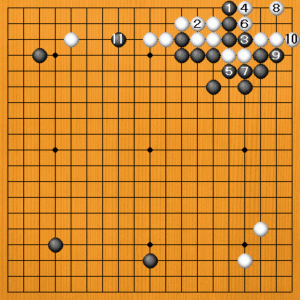

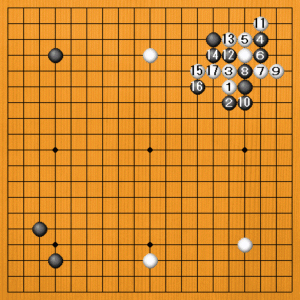

Bのハネはツガれてなにもありません。

|

|

|

Cのホウリ込みはちょっと格好よさそうですが、手数がのびてないので黒5の切りが成立しません。

|

|

|

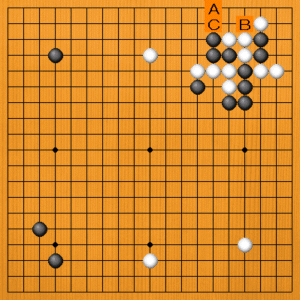

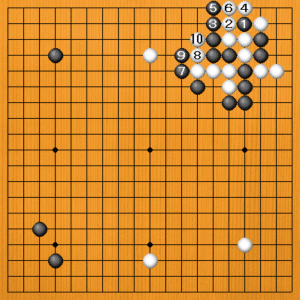

黒が両ガカリして白17まで進みました。

白15は失敗で、白17の一路下にマガるのが正着でした。

|

|

|

ここで次の黒の手を考えてみましょう。候補は三つあります。

まず、Aのトビ。

次に、Bのキリ。

最後に、Cのサガリ。

さて皆さんはどのように打ちますか?

|

|

|

正解はCです。白2に黒3が利くのでゲタでとれます。

|

|

|

Aのトビだと白2にツナがれて後が続きません。

|

|

|

Bのキリは正解図と違い、白6に打たれてしまうのでダメがつまっていて失敗です。

布石などでは一線や二線に打つのは悪手ですが、接近戦では力を発揮するのです。

|

|

|