勝てば喜び2倍、負けても悔しさ半分 ― ペア碁の魅力を表すこのキャッチフレーズがはたして本当なのか、科学的に証明してみたいというのが始まりでした。

2022年に弊社の社員Mが医師の飯塚あいさんに「囲碁の認知症予防・進行抑制効果」をテーマにお話を伺った際、「ペア碁の研究もぜひやってみましょう」と意気投合。そして昨年ペア碁協会と飯塚さんによる共同研究プロジェクトがスタートし、今年、ついにペア碁の研究論文が認められたのです。

研究によって証明された「ペア碁で得られる効果」は、「勝てば喜び2倍、負けても悔しさ半分」というペア碁の特徴無しには得られないものでした。そしてそれは高齢者の方が日々を生き生きと過ごす手助けになることも分かりました。

社会問題となっている「高齢者の孤立」に一石を投じる「ペア碁の論文」。その中身をさっそく飯塚さんに教えていただきましょう。(記事の内容は2025年8月当時)

ペア碁は「勝てば喜び2倍、負けても悔しさ半分」

医師 飯塚あい さん

東京都健康長寿医療センター研究所所属。囲碁による認知症予防・進行抑制効果、フレイル予防、高齢者の社会参画など、高齢者と囲碁を結びつけた幅広い分野について研究。

パンダネット社員 M

オンライン囲碁サロン「パンダネット」の運営やペア碁イベントに関する業務を行っている。

( 以下、 飯塚あいさん → 飯塚 / パンダネット社員M → M )

M)今回は「ペア碁の科学的効果」がテーマということで、とても楽しみにしていました。

飯塚)私もこの研究を早くお伝えしたくて楽しみにしていました。さっそく研究内容をお伝えしたいのですが、その前に、前回の研究について簡単に振り返りたいと思います。というのも、ペア碁の研究は前回の研究で見つかった課題を解消するために行われたものだからです。

M)前回のお話ではたしか「囲碁はルールがシンプルでありながら高度に知的な作業を自然に行うので、認知症予防や認知症の進行抑制への効果が期待される」ということでしたが。

飯塚)完璧な答えです。さすが!

M)印象的だったので忘れません。いち囲碁ファンとしてとても嬉しかったのを覚えています。

飯塚)ありがとうございます。そうなんです。前回は囲碁というゲームが脳によい刺激を与え、それが高齢者の認知機能を高めるという結果が得られたわけですが、一方で効果を評価してみたものの得られなかった結果というのもあるんです。

M)どういうことでしょうか。

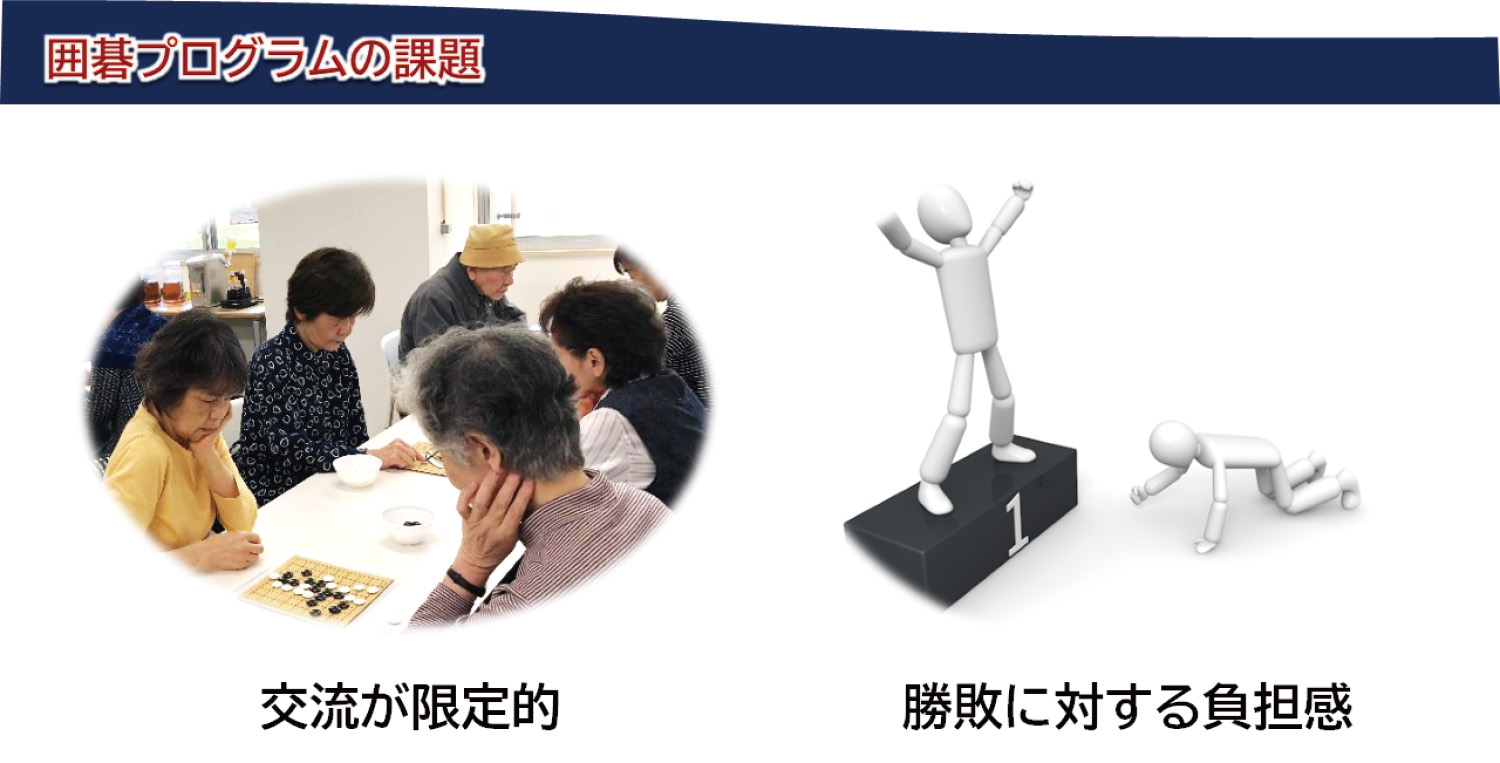

飯塚)例えばメンタルヘルスへの効果ですね。前回の研究で、囲碁プログラムを受ける前と受けた後ではどのくらいメンタルヘルスが改善したかの統計を取ったのですが、結果は変化無しでした。また、プログラムを通じて囲碁以外の交流があったかどうかも調査しましたが、結果はほとんどありませんでした。

M)つまり、囲碁は脳に良い刺激を与えるけれど、それで精神状態が良くなったり、交流が増えたりするわけではないという結果が出たのですね。

飯塚)その通りです。アンケートでは概ね好評だったものの、「勝ち負けの全責任が自分にあるから心もとない」「不安だ」という声もありました。ここから見えた囲碁プログラムの課題は「勝負の負担感が大きい」「真剣になり過ぎて会話がそんなに弾まない」「対局をしたからといってそこから交流につながるとは限らない」というものでした。

M)そこで「ペア碁」が登場するのですね。

飯塚)はい。ペア碁は「勝てば喜び2倍、負けても悔しさ半分」といいます。これにより勝負の負担感を軽減すると共に、会話が弾むなど交流も増えるのではないかと考えました。また、ペア碁だと通常の囲碁よりもさらに自分の思い描いていたようには進みません。計画を変更するなど臨機応変さが求められるので、脳への刺激もより増える可能性があります。

M)1つ質問があります。ペア碁は普通、囲碁ができる人が発展型として楽しむものと考えられていますが、今回の研究に参加されたのは囲碁のルールを知っている方たちですか?

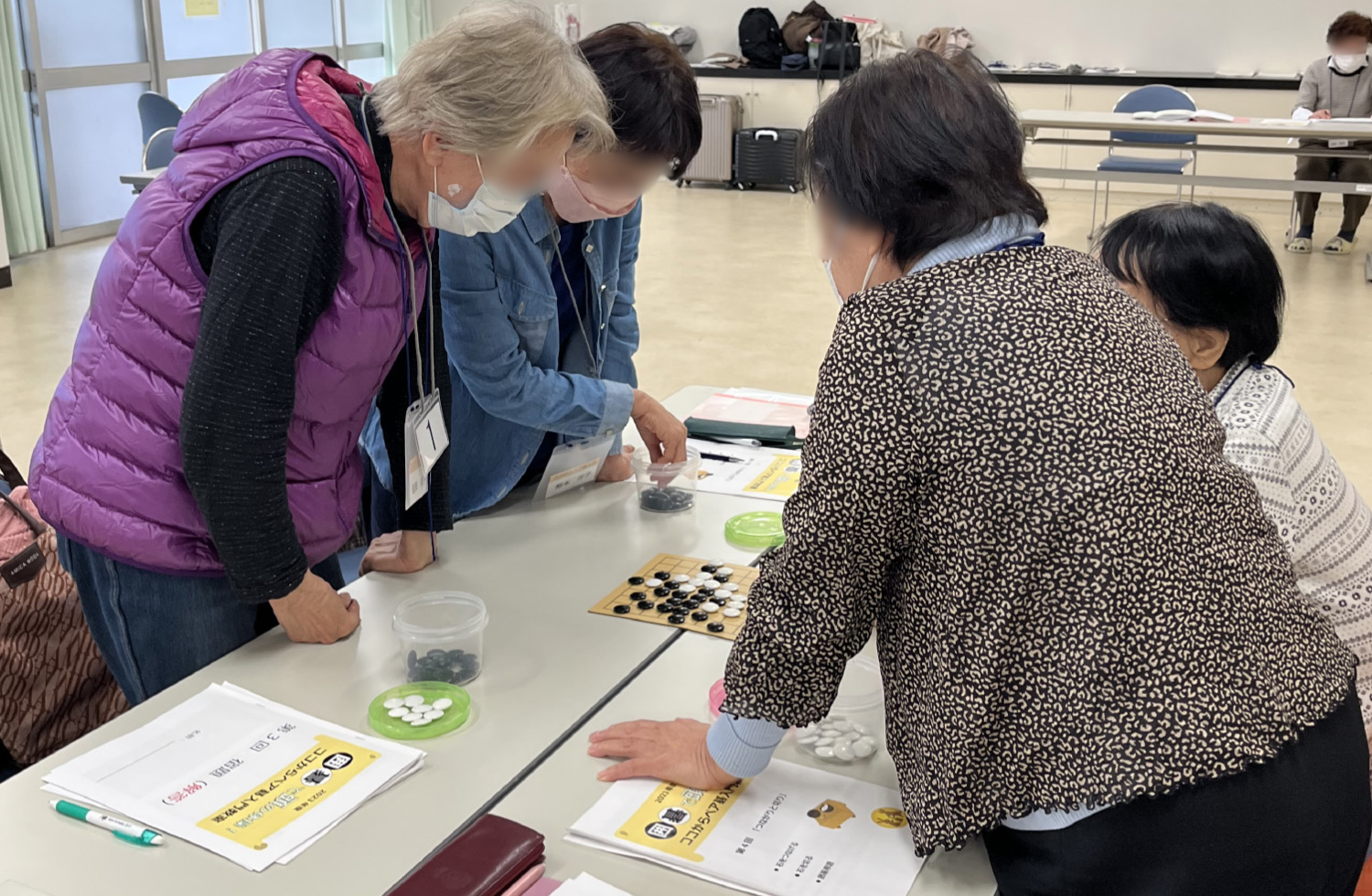

飯塚)いえ、全員まったくルールを知らない方たちです。たしかに、ペア碁はすでにできる人たちがするものというイメージがありますが、今回は初めから最後までペア碁のみで行いました。プログラムは週に1回90分を全12回。ペア碁の効果を検証すると同時に、ペア碁だけで囲碁が打てるようになるのかという実行可能性の検証にもなっています。

M)それは斬新な試みですね!

飯塚)今回の研究のポイントは4つあります。①ペア碁だけで囲碁が打てるようになるのか。②ペア碁によって認知機能にどのような効果があるか。③ペア碁によってメンタルヘルスは改善するか。④ペア碁によって交流は生まれるか。特に③と④は通常の囲碁では効果が得られなかった部分なので、どのような結果が得られるか非常に楽しみでした。

研究で得られた成果

医師の飯塚あいさんにペア碁を用いた研究について聞いています。前編では研究にペア碁を用いようと思った経緯や研究の目的について伺いました。後編では研究で得られた成果について伺います。

M)いよいよ研究結果ですね。

飯塚)はい。まずは①ペア碁だけで囲碁が打てるようになるのかですが、打てるようになりました!

M)よかったです。ホッとしました(笑)。

飯塚)プログラムでは毎回囲碁の問題を出していたのですが、それもペアで取り組んでいただきました。正直なところ、ペア碁だから苦労をしたということはそんなになかったです。打つ順番についても、それぞれのテーブルにサポーターが入っていたので大きな混乱はありませんでしたし、「どこに打つかなどの相談は無し」のルールも自然に受け入れられました。

M)ペア同士のケンカもなかったですか?

飯塚)一般のペア碁だとたまに見る光景ですよね(笑)。でも、意外にもまったくありませんでした。全員初心者なのがかえってよかったのではないかと思います。棋力差があったり、実力に自信があったりする方がケンカは起こりやすいのかもしれませんね。

M)なるほど、そういうものかもしれません(笑)。

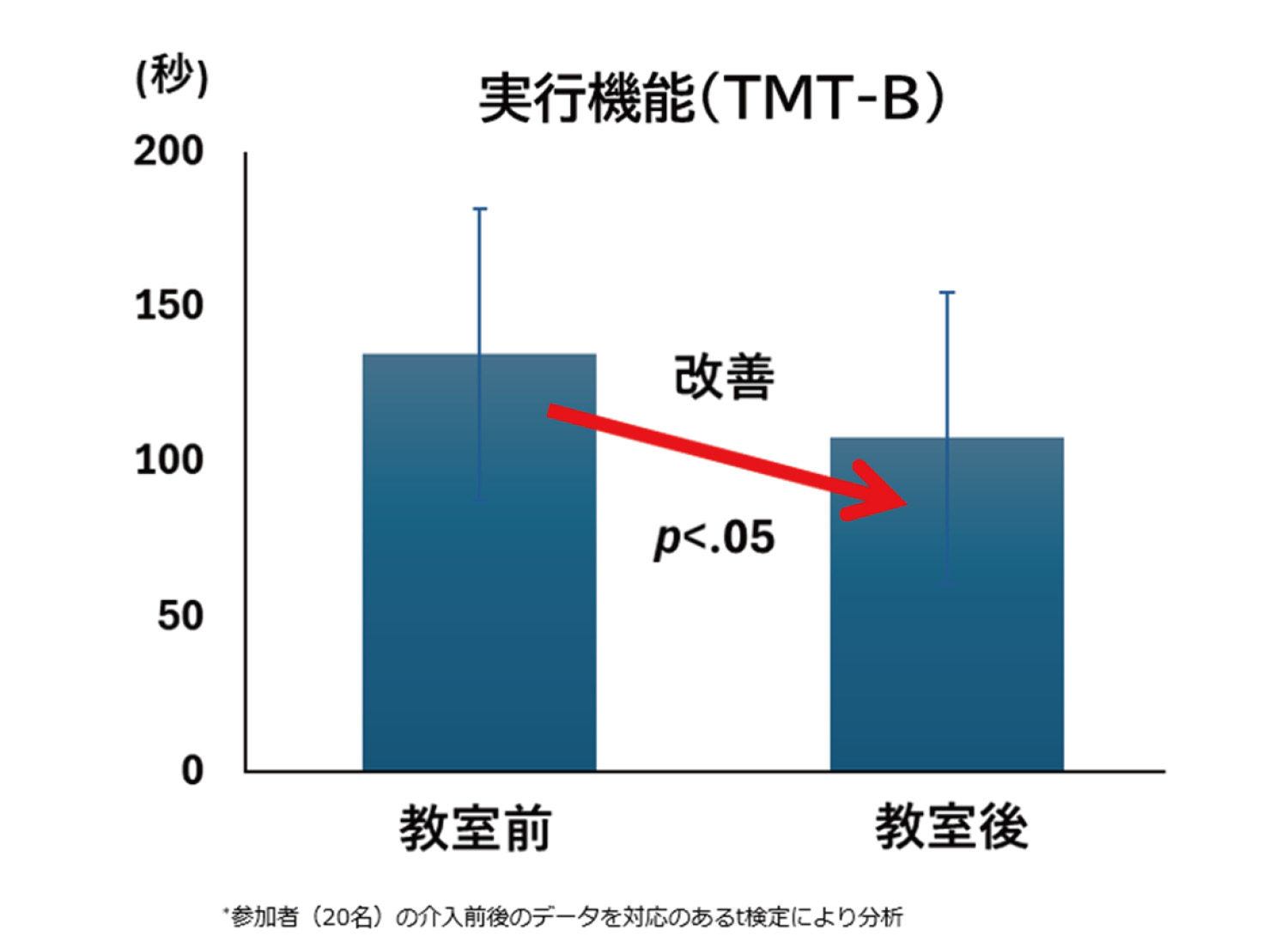

飯塚)②ペア碁によって認知機能は上がるかどうか、ですが、結論から言って全体的に効果が見られました。特に「実行機能」が上がっていたのは嬉しい発見でした。

M)実行機能とは何でしょうか。

飯塚)ひとことで言えば「計画を立ててそれを実行に移す力」です。例えば囲碁教室に行くといった何気ないことでも、細かく見れば、間に合うように起き、準備を整え、適切な移動手段選んで、実際に体を運ぶという高度な計画力と実行力が必要とされるのです。この実行機能は特に老年期に落ちやすく、しかも日常生活に欠かせない機能なので、これが改善していたのは大きいです。

M)なぜ改善していたのだと思われますか?

飯塚)1つには囲碁自体が脳に刺激を与えているというのがあります。そしてさらにペア碁は順番を考えたり、ペアの打った手によって計画を変えなければならなかったりするので、それが良い負荷になった可能性があります。他にも注意力や言葉の記憶力と言った部分にも改善が見られました。ただ、認知機能の評価は引き続き検証が必要です。というのも評価の方法としてプログラムの前後にテストを受けてもらったのですが、テストを短期間に繰り返すことで慣れが生じ、それによって高得点が出た可能性が否定できないためです。

M)いよいよ③ペア碁がメンタルヘルスに効果があるか、と④ペア碁によって交流は生まれるか、ですね。囲碁のプログラムでは効果がなかったとのことなので、ペア碁で効果があるのかとても気になります。

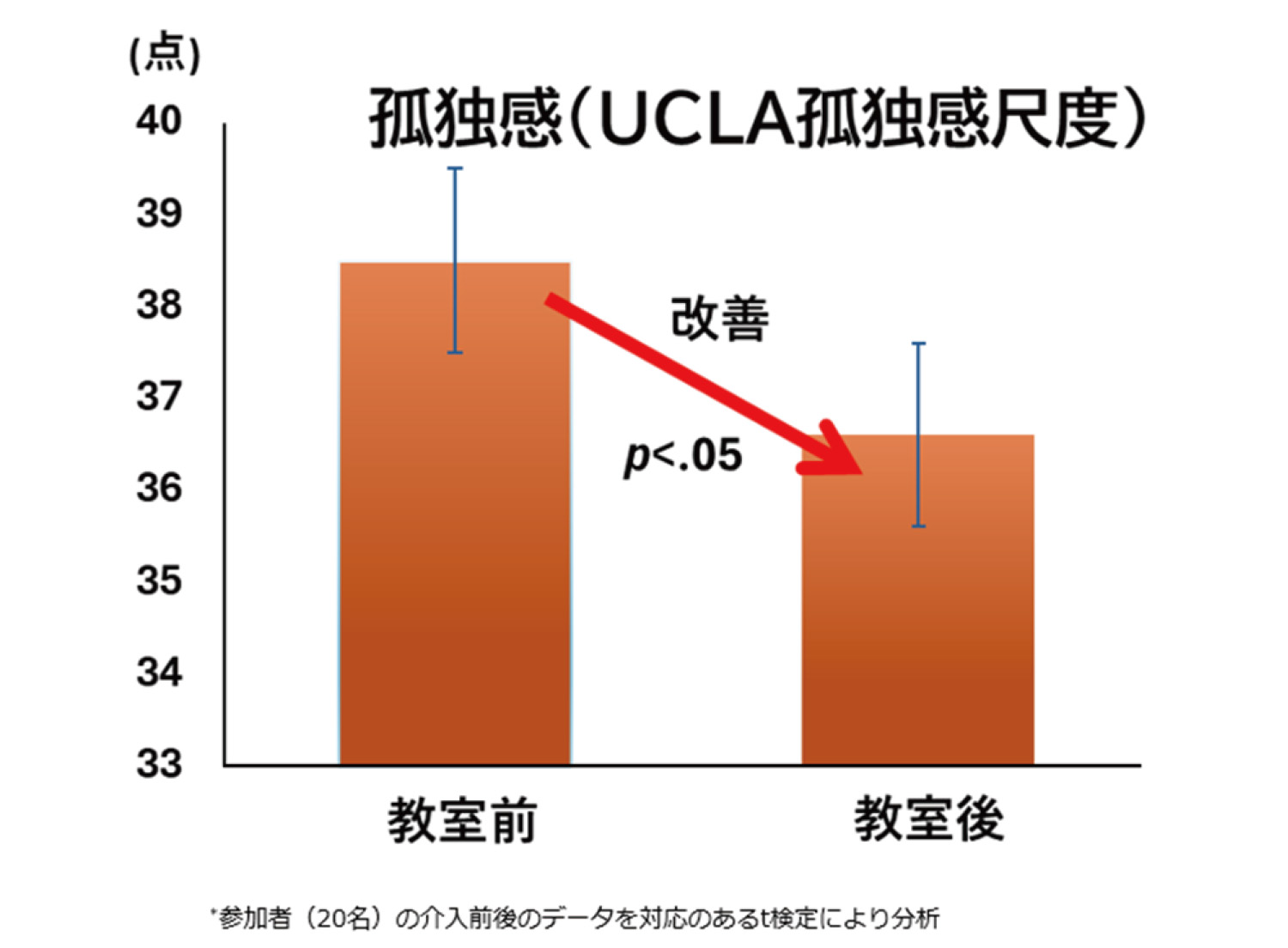

飯塚)そうですね。この2つは本研究の肝でした。結論を申しますと、ペア碁でメンタルヘルスが改善され、交流が生まれることが分かりました!

M)おお!

飯塚)まずは③についてもう少し具体的に申しますと、ほとんどの参加者で孤独感が和らいだという結果が出ました。一般的に、孤独感は抑うつの大きな要因のひとつと言われています。人と会って話すことは孤独を癒し、気分の改善につながると考えられます。

M)つまり、ペア碁によって会話が弾んで交流が増えたということでしょうか。

飯塚)その通りです。本プログラムに限らず、高齢者の健康増進プログラムの目的の1つは孤独の軽減や交流の輪を広げることにあります。高齢者の孤立が社会問題になっていますが、実際に高齢者は孤立しやすいんです。身体機能の低下や認知機能の低下によって外に出るのが億劫になると家に閉じこもるようになり社会から孤立する。孤立すると余計に外に出る機会を失い身体機能も認知機能も低下する。こういう悪循環にはまり易いと言えます。

M)わかるような気がします。

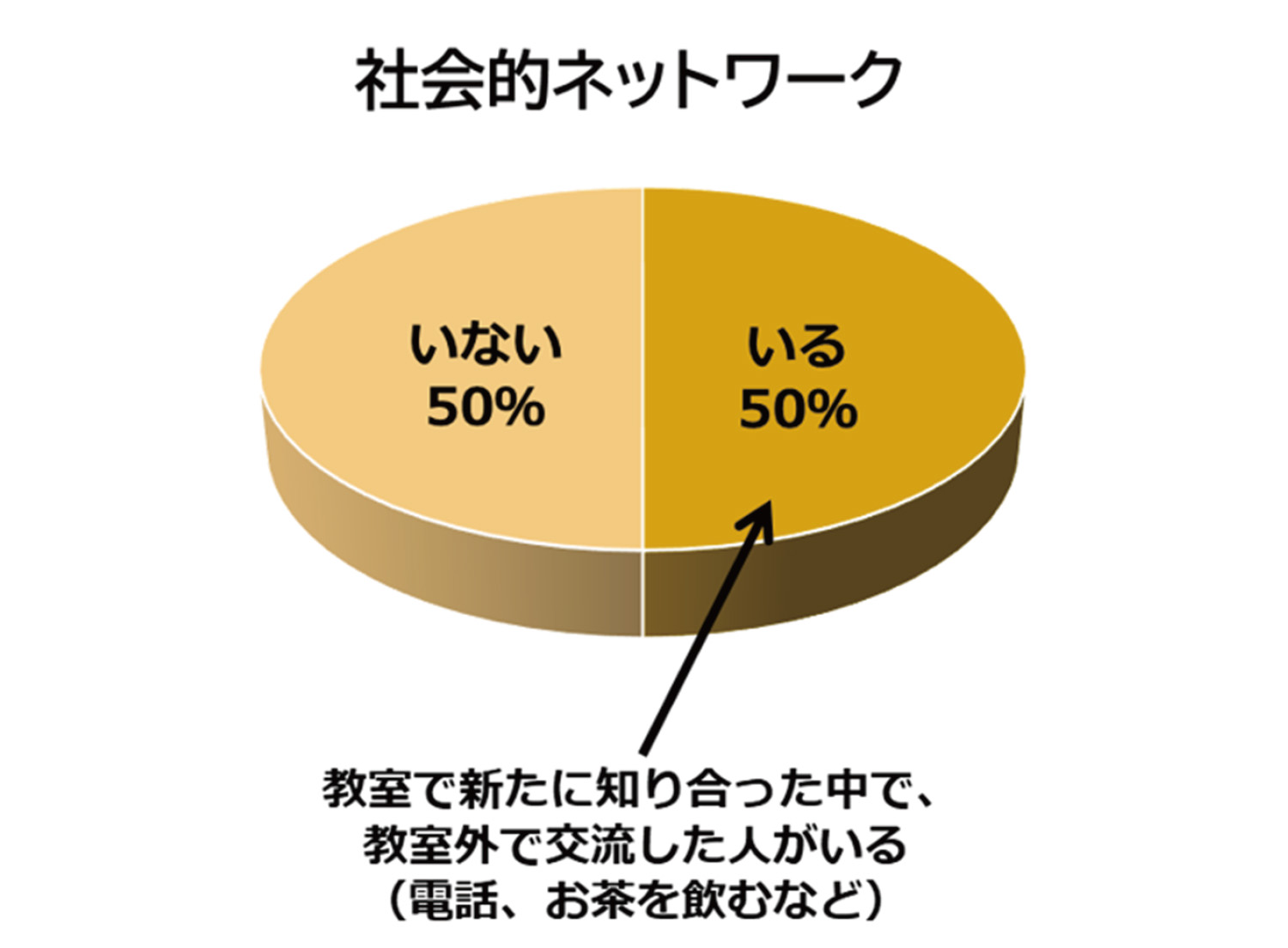

飯塚)認知機能や身体機能をプログラムによって一時的に改善できたとしても、その後に続く交流が生まれなければまた元に戻ってしまい、悪循環を断ち切ることはできません。ですが、この交流をプログラムによって創出するというのがかなり難しい。

M)なぜでしょうか。

飯塚)通常プログラムに参加するだけでは交流は生まれないからです。囲碁プログラムがまさにそうだったのですが、みなさん集まって囲碁を習う、でも隣の人と会話したりはしませんよね。対局をしても対局しただけ。対局が終わって「お茶でもしましょう」とはなかなかならない。囲碁に限らず、認知機能を上げるための脳トレとか、身体機能を上げるための体操などは個々人の作業に終始しがちで交流が生まれるまではいかないことが多いんです。

M)でも、ペア碁では交流が生まれたんですよね?

飯塚)そうなんです。まず、交流の有無をどう評価したかですが、囲碁以外で交流を持ったかで測りました。その結果、半数の人がプログラム外で交流していたことが分かりました。

M)私の場合、社外で会う人はもう友だちです。つまり、半数の方が友だちを作ったということですね!

飯塚)そうとも言えるかもしれませんね(笑)。いずれにしても、半数の方がプログラム外で交流を持ったということは、プログラムが終了しても人間関係が続く可能性を示唆しているので非常に意義のある数字です。

M)ペア碁によってメンタルヘルスが改善し、交流が生まれる、とても嬉しいです。やはりこれはペア碁の「勝てば嬉しさ2倍、負けても悔しさ半分」という性質が作用していると思われますか?

飯塚)そう思います。やってみて思ったことは、会話の量が全然違うということです。囲碁プログラムの時は黙々と取り組むという感じでしたが、ペア碁プログラムでは問題を解く時からペアで行うこともあって、ペア同士の会話が多かったです。また、局後も挨拶して終わりではなく、4人で「ああだったね、こうだったね」と会話することが多く、勝った方も負けた方も和気あいあいとしていました。

M)局後に和気あいあいとできるのがペア碁のいいところですね。

飯塚)もう1つよかったのは、ペアの組み合わせによって棋力の調整ができるところです。囲碁プログラムだとどうしても習熟度の差によって負けてばかりの人が出てしまったのですが、ペア碁なら組む相手によって勝てることもある。こうしてみると初心者にこそ、ペア碁が合っているのかもしれません。

M)ペア碁プログラムが終了しても、参加者の皆さんが交流を続けてくれているといいですね!

飯塚)あ、続けてますよ。みなさんで自主グループを作り、今も月2回程度活動をされています。全参加者のうち75%の方が入っているんですよ。

M)すごい!

飯塚)すごいですよね。囲碁も上達されて、今は13路盤で対局しています。私たちでアレンジして、地元の小学校でペア碁交流会もしてきました。

M)ペア碁プログラムがきっかけで交流の輪が広がっていますね。研究が一段落したばかりですが、飯塚先生はもう次のプランをお考えですか?

飯塚)実は今、アメリカでもペア碁プログラムの研究をしているんですよ。違う文化圏だと現れる効果は違うのかなど、とても興味深いです。

M)ペア碁inアメリカですか!グローバルですね。

飯塚)まずはアメリカの研究に集中ですが、その後は多世代交流や多文化交流をテーマにした研究をしてみたいですね。やっぱり囲碁・ペア碁の良さは老若男女問わず、国籍文化に関係なく楽しめることだと思うので。

M)素敵ですね!日本ペア碁協会も国際交流にとても力を入れていて、長年「国際アマチュア・ペア碁選手権大会」を開催しています。また国際ペア碁と並行して行われる荒木杯ハンデ戦では世代が違う人同士のペアがたくさん参加されているので、常々ペア碁は多世代交流にぴったりだと思っていました。

飯塚)囲碁ファンの私たちは経験的に多世代交流、多文化交流に囲碁・ペア碁が向いていると知っていますが、それを科学的に証明できればもっと広がりが生まれそうですよね。特に昨今は世代間の交流が希薄になっていることや、外国籍の方とのトラブルが社会問題になっているので、囲碁やペア碁が担える役割があるのではないかと思います。

M)飯塚先生にお話を伺って、ペア碁の可能性を再認識できました。今後の研究についてもまたぜひお話をお聞かせください。本日はありがとうございました。

Iizuka A, Taki H, Toba K, Suzuki H. Feasibility and preliminary effects of a cognitive intervention program using the Pair Go game: A pilot study. Geriatr Gerontol Int. 2025. Epub ahead of print.

◆ 飯塚(いいづか)あい 医師

所属:東京都健康長寿医療センター研究所 社会参加とヘルシーエイジング研究チーム

学位:医学博士

資格:日本老年医学会認定老年科専門医、老年科指導医、日本内科学会認定内科医

埼玉医科大学医学部医学科を卒業後、慶應義塾大学医学部大学院(衛生学公衆衛生学教室)にて博士(医学)を取得。現在は東京都健康長寿医療センター研究所にて、主にボードゲーム等の知的活動を活用した認知機能低下抑制プログラムの開発と効果評価や、世代間交流プログラムの開発に関する研究を行っている。専門は老年医学、公衆衛生学。

前回の話を読むにはこちら